Por: Agustín Labrada

Antes de llegar a León, hicimos escala en los vestigios de León Viejo: una hilera de paredes derruidas sobre la grama seca que había sobrevivido a las múltiples inundaciones del lago, entre las que mis amigos se perdieron (como en un laberinto) para jugar y tomarse fotos en poses circenses y teatrales.

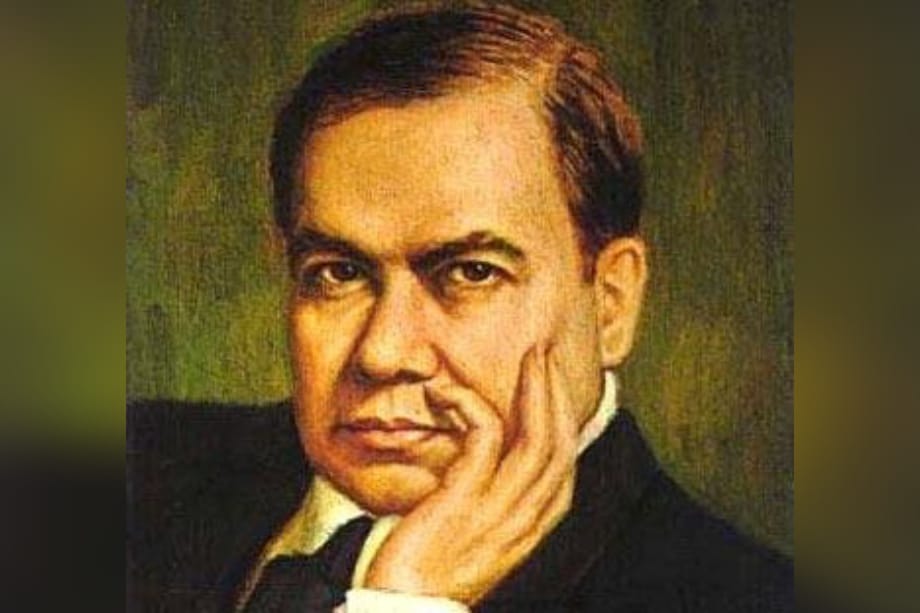

Mientras el paisaje desolado de América Latina –con sus matices verdes, ocres y amarillos– se reflejaba en los cristales del autobús, imaginaba al adolescente Rubén Darío –en aquel espacio agonizante de provincia– lleno de una sed abisal que pedía aguas de otros universos para colmar de horizonte sus ojos y su voz.

Sólo así se explica esa escenografía donde –a través de un carnaval retórico de cisnes y princesas, de flores y castillos– forja la realidad de sus poemas, e intenta transfigurar su pobre realidad (íntima y periférica) hasta el límite quijotesco en que el propio poeta confunde sus torpes manos con las de un elegante marqués.

Vino entonces a mi memoria la imagen del escritor Julián del Casal, que trasmutaba –en un arrebato infantil y preciosista– su humilde pieza en un set japonés, los dominios de su imaginación en su verdad como franco rechazo al entorno social demasiado hostil, desnudo de toda fantasía, de la colonia española.

Era el 14 de febrero de 1988 y sabía que al volver a Managua –para envidia blanca de los poetas Carlos Alfonso y Emilio García Montiel– estaba esperándome Cristina, una joven amiga estadounidense que por las noches tocaba la guitarra y daba lecciones de Matemáticas a los niños pobres durante el día.

¿Le diría esa noche un poema de amor de Rubén Darío?, me interrogué irónico cuando pisamos León y sentimos en su atmósfera el aletargante peso del domingo, como nos sucedió en Granada y, en esa bruma, casi sin darnos cuenta, estábamos ya frente a la casa-museo del autor de “Canto a la Argentina”.

En medio de la guerra y la pobreza más dramática, visible en esas aldeas polvorientas regidas por el olvido y en la mirada de dolor de los soldados, Nicaragua festejaba el centenario editorial de “Azul”…, el primer libro significativo del poeta centroamericano y uno de los títulos esenciales del arte modernista.

Nuestro sueño de visitantes nunca superó la utopía. Misteriosamente, no apareció la llave del museo y nos marchamos con el museólogo hasta su casa, donde bebimos un aromático café de montaña mientras oíamos salir de sus propios labios una leyenda, con tintes telenovelescos y melodramáticos, que santificaba a Darío.

CIEN AÑOS DE AZUL…

Cien años atrás, salía de la imprenta Excélsior, en la ciudad chilena de Valparaíso, un poemario que iba a estremecer el idioma español, pues Rubén salvó de su estancamiento a la poesía hispana –cuya añejidad se había convertido en un letargo de ecos tardíos–, heredera de las corrientes neoclásica y posromántica.

Esa poesía se alimentaba en España de las glorias vencidas del Siglo de Oro y se ceñía en Latinoamérica a los cantos épicos seudorrealistas y las dulces amenizaciones criollas, dentro de los rígidos esquemas métricos y las estrofas predecibles, legadas por la tradición europea procedente de Italia y de la península ibérica.

No es difícil, desde nuestra distancia y con este aire pedante de maestro de literatura (acotaría Cristina), juzgar hoy al modernismo como una estética de la ornamentación. Sin embargo, al referirnos a Rubén Darío y la corriente por él llevada a su plenitud, hay que detenerse y mirar con seriedad y hondura.

Su estilo contrastaba con la emoción sin redes y muchas veces hueca, más teatral que sentida, del romanticismo. Darío da vida propia al poema, y parte de la emotividad que se trasluce en sus versos radica en ese ludismo con que elige las palabras y dota de un equilibrio lingüístico y formal sus más altas creaciones.

Rubén no sólo bebió de la literatura que le antecedía, sino también de sus propias vivencias. No como reproducción objetiva, sino sublimadas mediante los artificios retóricos de la escritura. Su identificación con el simbolismo francés provocó que la “crítica” de su tiempo tildase su poética como exótica y mitologizante.

Tal “evasión” no fue otra cosa que un señalamiento agudo de la vaciedad hispanoamericana. De ahí que pretendiera marcar su presencia en el orbe a través de una poesía cosmopolita: escudo y sable contra el provincianismo de nuestros pueblos, tan dependientes (en el pasado siglo XIX) de la mirada europea.

El escepticismo de Darío exhibe pasajes pesimistas y hasta un acentuado nihilismo. Su religiosidad, por llamarle de algún modo a esa pasión, reside en las compensaciones espirituales que encuentra en el arte. Él inventó un mundo imaginario que define su sentir modernista como conciencia estética.

Su absoluto delirio por la belleza transformó su lírica en una casa cerrada: esplendorosas líneas versales llenas de música, imitaciones armónicas, plasticidad verbal… Los símiles darianos son sosegados, no hay incoherencia ni violentas analogías. Verbo y ritmo fluyen como en un río melodioso de colores.

ESA LIBERTAD QUE LLEGÓ HASTA ESPAÑA

En el prólogo de “El oro de los tigres”, anota con parcial ironía el poeta argentino Jorge Luis Borges: “Si me obligaran a declarar de dónde proceden mis versos, diría que del modernismo, esa gran libertad que renovó muchísimas literaturas, cuyo instrumento común es el castellano y llegó, por cierto, hasta España.”

Así viajó la palabra artística (por primera vez) desde el continente hasta la metrópoli para purificar con su fiesta la poesía. Una invasión análoga y ficticia propone el novelista mexicano Carlos Fuentes en “El naranjo o los círculos del tiempo”: la de los indígenas mayas que se apoderan del imperio español.

No fue hasta el modernismo que se reconoció una autenticidad literaria en este lado del Atlántico, pese a que ya sor Juana Inés de la Cruz había sido una de las principales figuras del barroco, y José María Heredia, autor de “En el Teocali de Cholula” y “Oda al Niágara”, el primer romántico en nuestro idioma.

(En otro rincón de Nicaragua, en el río que conduce a la casa de José Coronel Urtecho, los poetas y ensayistas Fina García Marruz y Cintio Vitier afirman haber visto el paisaje metafórico de Darío: aves y bosques más cercanos a la mitología que a la realidad, la hermosura sin fin en su estación salvaje.)

Pero detrás de esa nueva marea llamada modernismo –se han valorado entre sus aportes el ensanchamiento de las estructuras poéticas y la inclusión del verso libre, el hallazgo de neologismos y la sensibilidad americana– navegaban las letras de Baudelaire y Mallarmé, de Whitman y Allan Poe, de Hugo y Verlaine…

Invención y alquimia, el modernismo figuró con aires de originalidad y, no obstante, se trató de un periodo clave de alianzas entre lo novedoso y lo tradicional que auguró el porvenir al incorporar el pasado poético hispánico y las modas francesas y estadounidenses hasta hacer de esas fusiones una revolución literaria.

Un Leopoldo Lugones de Argentina, un Manuel Gutiérrez Nájera de México, un José Asunción Silva de Colombia, un Julio Herrera de Uruguay… más que representar a sus respectivos países, dibujaron con sus voces modernistas el mapa de América Latina con un impacto que no volvería repetirse hasta el boom.

El modernismo penetró con su música en las venas de España, y fue su nombre usado en Brasil y Portugal para el bautizo de sus literaturas de vanguardia, después de haber poblado la lengua de Miguel de Cervantes y Saavedra con un jardín tropológico y una visión erótica que precedieron a la literatura contemporánea.

MASCARADAS

Al escribir, siento afirmar ideas que no me pertenecen (como ese maestro que según Cristina escenifico). Solas se han ido uniendo en mi cabeza y en esa relativa autonomía danzan dentro de cada párrafo, que cae sobre las hojas para recordar aquella escuela que Octavio Paz definió como un desfile de máscaras.

Con fragmentos también está labrado el modernismo. Tanta polifonía, con sus inconfundibles matices románticos heredados, es una manifestación muy amplia de riqueza artística que sólo pudo generar –desde su hibridez y sus tejidos heterogéneos– novedosas rutas para la poesía escrita en español.

El hombre del museo, sumido en su éxtasis, nada expresó de esas puertas que abrió Darío: el poema narrativo, el tono confesional, la poesía negrista, la enumeración caótica, el rescate de las formas medievales, el aliento de las vanguardias, el coloquialismo y otros cauces destinados a la lírica.

Pese a su gentileza, aquel señor se asemejaba más a lo que llama Milan Kundera un “buscador de basura” que a un especialista de la poética dariana, capaz de dialogar sobre los hallazgos creativos de Rubén en vez de sacar al sol, como hacen ciertos cronistas de espectáculos, las parcelas de intimidad o sombra.

Cuando asistimos a un teatro somos cómplices del montaje, queremos admirar la gracia con que las bailarinas pueblan el aire de la escena, el talento de los actores para hacernos sentir la veracidad de la obra dramática. Si alguien nos cuenta entonces el conflicto que reina en los camerinos, muere trágicamente esa magia.

Tiene razón Paz, el modernismo es una mascarada. Pero, ¿qué estética (por original que sea) no entra a través de sus códigos en un remanso de espejos, en una teatralidad, representación de una órbita subjetiva? Mirado así, todo quehacer del pensamiento y de la creación se torna ritual y cada rito tiene su máscara.

Enmascarado o desnudo, del artista sólo importan sus obras más dignas, aquellas que lo trascienden más allá de su existencia limitada, y no los avatares íntimos que signaron los días de esa existencia. Suelo desconfiar de las historias biográficas y de la propia Historia academicista con la misma pasión con que creo en la poesía.

Son los poemas, una vez escritos y publicados, entidades libres como el delfín y las alondras. Escindidos del poeta, llegan a pertenecer con el tiempo (como señala Borges) al lenguaje o a la tradición, y en ese privilegio se multiplican los puentes entre sus signos, las interrogantes y claridades de sus significados.

BAJO EL NICARAGÜENSE SOL

La conversación o más bien el largo monólogo del coordinador del museo, en el jardín interior de su casa, culminó en un haz de rumores de cordial frivolidad y en el relato del grotesco y real maravilloso episodio en que los familiares y los amigos del poeta luchan (tras su muerte en 1916) por su cerebro y su corazón.

Me dije que a nadie le iban a importar los supuestos “pecados” de Darío: su naufragio en el alcohol, su paso por los burdeles de Francia…, como a nadie hoy le importan la azarosa vida de ladrón de Francois Villon, la homosexualidad de Federico García Lorca o las festinadas declaraciones políticas de Jorge Luis Borges.

Pensando otra vez en Borges, recordé su “Poema conjetural” con los pensamientos solemnes y finales del doctor Francisco Narciso Laprida, antes de morir asesinado por los gauchos en la vastedad solitaria de la pampa, cuando dice como una misteriosa revelación: “Al fin me encuentro con mi destino sudamericano.”

Así, el airoso diplomático de Nicaragua y Colombia, el corresponsal del periódico “La Nación” (de Buenos Aires), el escritor cosmopolita que habitó París con sus piedras preciosas, retornó a casa al fin de sus días para reencontrarse también, en contra de sus sueños matizados de aves, con su tragedia centroamericana.

Al atardecer, entramos ruidosamente en la Catedral de León y fuimos hasta las proximidades de la tumba de Darío. A un lado, dos mujeres (indias y jóvenes) rezaban conmovidas ante un altar católico; en la eternidad de la palabra, Rubén se burlaba de nosotros, tan inocentes y tradicionales frente a su recuerdo.

No hay dos ciudades en el mundo se llamen Berlín, pero cuando se nombra León, hay que agregar Nicaragua, México o España. Igual sucede con Mérida, necesitan para su luz el nombre de un país, pensé mientras anochecía e íbamos ya sobre la carretera oscura rumbo a Managua, hacia los ojos azules de Cristina.

Al dejar en penumbras las últimas calles de León, sentí que aquel domingo entraba a mi memoria, como (en camino antagónico) la humanidad había olvidado las nieblas y colores de otros tiempos, como sentencia un verso de Alfonso Cortés en una acertada paradoja: “…porque de recuerdos está hecho el olvido.”

Cortés rescató para la viuda Francisca Sánchez dispersos poemas darianos, y ella, como seña de gratitud, le cedió la casa heredada en León. Allí –ya había cumplido la última edad de Cristo– enloqueció el escritor Alfonso, sumando su demencia al creciente mito que aún nos convoca tras los cisnes eternos de Rubén Darío.

HOMENAJE

A los quince años de edad –alguien comentó entre vasos de Flor de caña– “bajo el nicaragüense sol de encendidos oros”, el joven Rubén escribió “La poesía castellana”: una virtuosa imitación de decursar poético hispano desde el “Poema del Mío Cid” hasta el siglo XVIII con toda su variedad de estilos, léxicos y ritmos.

Años más tarde, en un taller de la Sociedad General de Escritores de México, sin el brillo del maestro –quien vivió con la horaciana idea del “carpe diem”– escribí este soneto alejandrino, que pretende figurar como elegía dentro de su más divulgada tendencia estilística y como un homenaje individual al artificio imitativo.

RÉQUIEM POR RUBÉN DARÍO

De los montes del cielo bajan las golondrinas

hasta el valle sonoro de tu azul Nicaragua,

donde los cisnes lloran un sendero de agua

y los ángeles tienden sus músicas divinas.

El sombrero de rosas bajo el viejo laurel

enciende mil estrellas y un perfume fragante,

que tejieron tu vida, la vida de un errante,

sostenida en tu tumba como cáliz de miel.

Tú les legaste al viento y al mar todas las glorias,

los cantos más sagrados, las sagradas historias,

que evocaban tu idioma, tu brillante verdad.

Qué cimbren en la tarde celeste los violines,

el fulgor de vitrales, los dorados jardines

y no te vayas solo con tanta soledad.