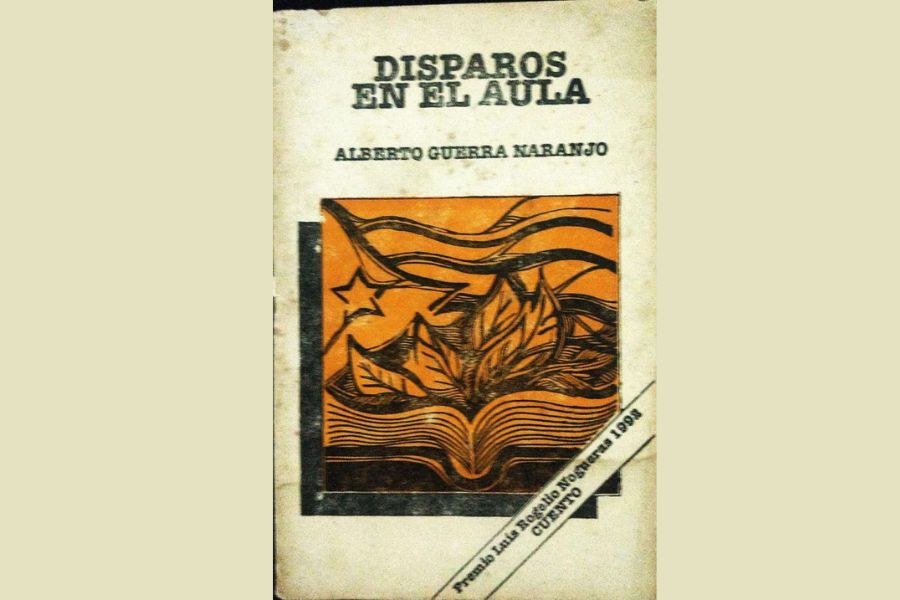

Alberto Guerra Naranjo

Los dos, profesor y estudiante, tienen una tiza en la mano. Uno, para escribir el título de la clase en la pizarra después que todos se acomoden, y otro, para, desde el fondo del aula, cuando el profesor se vuelva, lanzarla; que realice una larga parábola y caiga paf, en cualquier zona de la verde madera. Será la primera tiza lanzada por alguien desde el fondo del aula. Será el primer profesor al que una tiza lanzada por alguien lo marcará por el resto de sus clases en la escuela. Será. Todo depende del instante en que se vuelva. Entonces, hoy, las clases de Historia, por primera vez, tendrán otro sabor. Los ojos desorbitados del maestro en busca de la dirección de ese disparo, el rostro enrojecido sin saber dónde ubica sus manos, dónde clava la vista, qué palabras encuentra en el saco de palabras que usa todos los días para comenzar las clases, pueden ser la consumación de una victoria. Una victoria que para algunos estudiantes parecerá inmediata, detenida en el momento en que la tiza caiga paf, pero que comenzaría allí, paf, para luego extenderse de estudiante en estudiante, y de estudiante a profesor, y de profesor a subdirector docente, y al oído de la auxiliar de limpieza que trapearía al pasillo en ese instante, paf, y de ella a las empleadas de cocina, y de las empleadas al jardinero y de éste, ¿no joda compadre, a Ramiro?, al chofer, y de todos al director, que quedará perplejo, paf, detrás de su buró, pensando, paf, que otra vez en la escuela, paf, paf, después de años de control y de apaciguamiento, hay indicios de resquebrajar la disciplina. Esa será la consumación de la victoria, no solo que caiga, paf, sobre la verde madera. Es por ello que, aunque lo delate la frente sudorosa, Rogelio Guzmán Zamora, Rogelito bróder para los allegados, espera con paciencia a que se vuelva y comience a escribir.

Porque el profesor Ramiro, como buen profesor, escudriña el mínimo detalle antes de pronunciar la primera palabra relacionada con la clase. Y espera a que los rezagados se detengan en la puerta y con cara de lástima digan, Permiso, profe, es que estábamos de limpieza en el albergue, y Ramiro sólo los mira, hace un gesto e inclina la cabeza para que entren en puntillas; también espera a que los libros y las libretas estén abiertos en la página en que se habían quedado en la última clase, mientras los que afilan en un rincón del aula las puntas de sus lápices, miran de vez en vez para sus ojos en espera de las dos palabras que siempre dice el profesor en el inicio, Bien, comenzamos. Entonces, llega un silencio como de éxtasis por las frases que se escucharán, pero todavía es tiempo, no han pasado dos minutos desde que tocaron el timbre. Hay tiempo para decir, Préstame la cuchilla, quién se sabe el horario de hoy, por favor, a quién le presté mi libreta de Matemáticas ayer, profesor, justifíqueme las ausencias, certificado médico, tome, reposo por setentidós horas. Todavía hay tiempo para que alguna estudiante se detenga en los zapatos de Ramiro, Viste, son nuevos, ya era hora, o para que la tiza en la mano de Rogelio, desde el final del aula, se humedezca por la tensión nerviosa. Todo es cuestión de esperar. Como mismo el profesor esperó, hace ya más de una semana, cuando de guardia en el comedor, dejó que Rogelito bróder tomará la bandeja, cuidado, los frijoles, cuidado, y se sentara casi victorioso en las hileras del medio a disfrutar de la segunda, me gané la segunda, y fuera discreto, sin que nadie lo notara a parársele al lado antes de que Guzmán Zamora, número veintisiete del grupo cuatro, tomara la cuchara para comer otra vez. Después la pena, el No le da vergüenza, Guzmán, todavía el comedor no ha terminado y usted. La mirada, todas las miradas y el silencio. Un raro silencio alrededor del profesor y el estudiante descubierto que no sabe qué hacer. Cucharas a media distancia entre bandejas y bocas; empleadas que han detenido el servicio en espera del desenlace de aquel espectáculo. Guzmán Zamora, el bróder Guzmán Zamora, que no sabe cómo levantarse. ¿Levantarse? Decirle, No profe, yo no he comido; pero con qué palabras, si él no tiene un saco de palabras para cada situación ni una mirada como esa que lo detiene y le impide levantarse, mantenerse sentado o comer. Vamos Guzmán, devuelva la bandeja. Sólo cinco palabras. El profesor Ramiro con sólo cinco palabras puede destrozar el corazón de alguien ante muchísimos ojos. El profesor Ramiro, con sólo cinco palabras, puede hacer que las cucharas se detengan ante las bocas de todos los que comen. Puede lograr, endureciendo el rostro, que Rogelio Guzmán Zamora se desplace a lo largo del comedor con la bandeja entre las manos y la deposite para otro que aún no ha comido. El profesor Ramiro, desde su posición, mantiene en vilo al comedor y logra el mismo silencio, aunque los estudiantes continúen en su faena, y el bróder Guzmán, no llores bróder que tú eres hombre, recostado ahora en el lavamanos del albergue, se limpie las lágrimas. Olvida eso, bróder, olvida. Pero cómo si él es hombre y tiene jeva y todo el mundo, Fíjate bien, todo el mundo, siempre lo ha respetado y jamás nadie, ni la vieja, que es lo que yo más quiero, le ha hecho pasar una vergüenza así. Que todos te miren y tú pasando la vergüenza, que te marches como puedas de ese comedor y que la vergüenza vaya contigo escalón por escalón hasta llegar al dormitorio. Pero no llores, bróder, que los hombres no lloran. Echa para un lado la vergüenza, amarra la vergüenza a la pata de la cama de cualquier litera y no la dejes bajar, pero que se amarre bien, porque no es fácil dejar a la vergüenza a un lado y volver a bajar los escalones muy serio, mientras los demás estrenan sus últimos pasillos en el baile, o buscan el rincón más oscuro para conversar con sus muchachas sobre cosas tan importantes que solo podrían conversarse en un rincón oscuro. Ahora le cuenta discreto a Yeniley que el profesor Ramiro lo había hecho quedar mal delante de todo el mundo, Vaya, quise comer doble, pero eso no se va a quedar así, seguro que me las paga. Bueno caballero, bailen, que no se diga, bailen. No, que va, nosotros vamos a conversar sobre cosas importantes. Yeniley y Rogelio conversando sobre cosas importantes en un lugar oscuro, sin olvidar Rogelio que la vergüenza, de todos modos, aunque esté amarrada, lo estará siempre esperando cuando suba a dormir. La vergüenza.

Bien, comenzamos. El profesor Ramiro ya está colocado frente a los estudiantes del grupo. Silencio, puro silencio. Le miran a los ojos y él, un instante después, realiza una pregunta, ¿Alguno de ustedes conoce qué significa Reconcentración? Murmullo. Cuestionamiento en alta voz. La palabra Reconcentración pocas veces en la vida, por no decir nunca, la han escuchado. No obstante, algún audaz, en el momento en que nadie lo espera, levanta la mano. Es en la primera mesa de la fila del medio. Al final del aula Rogelio Guzmán Zamora es capaz de meditar sobre la palabra. Concentración sí la ha oído: Todos a la plaza, hablará Fidel. Eso es concentración. Cantará Silvio Rodríguez; aglutinación de shorpanes y pulóveres con deseos de escuchar y corear. Concentración en las paradas de las guaguas, en las pizzerías, en el punto de leche, en las tiendas de ropa, pero ¿Reconcentración? ¿A ver usted, qué entiende usted por Reconcentración? Silencio. Bueno profe. Silencio. Concentrarse es acumular, como en las ecuaciones químicas. Silencio. Y reconcentrarse, pues, volverse a concentrar, pienso yo. Murmullo, risas y murmullo. El profesor también sonríe. Guzmán Zamora no puede evitar que de sus labios se entreabra una mueca. Ramiro escucha opiniones, realiza más preguntas para acorralar un poco este concepto. Dice: ¿Conocen ustedes en la Historia de Cuba algún hecho llamado Reconcentración? Murmullo. Respuestas aventuradas; deseos de adivinar por intuición lo que se esconde detrás de la palabra. En la clase de hoy estudiaremos la Reconcentración, dice Ramiro. Rogelito bróder sabe que este es el momento. Ahora el profesor tiene que volverse para escribir el asunto de la clase en la pizarra. Haciendo una larga parábola vendrá la tiza desde el fondo paf, a golpear cualquier parte de la verde madera. La mano de Rogelio está lista para lanzar, con el profesor vuelto de espaldas y escribiendo La Reconcentración de Valeriano Weyler; sin embargo, la mente se cuestiona por qué ahora hay fuerzas en la mano, pero poca disposición en el cerebro. Está a tiempo. Pero la palabra Reconcentración, Reconcentración, Reconcentración, propicia que se piense en ella como lo hacen los demás. Y el bróder Tiño, su socio, en la otra esquina del aula lo mira y con la mirada le dice: Dale bróder, ahora o nunca. Pendejo. Soy un pendejo. Reconcentración de pendejo. Y el Tiño bróder desde la otra esquina, bajito, muy bajito: ¿Para eso amarramos la vergüenza, tu vergüenza, en la pata de la cama? Pendejo. Y el profesor, de frente a los alumnos, en espera de que escriban en sus libretas el asunto de la clase, va a hablar.

Corría el año mil ochocientos noventiseis, dice Ramiro. Y de sus labios brota el galopar de los caballos venidos de Oriente. Máximo Gómez y Antonio Maceo, Generales de la tropa, apenas tienen tiempo de reposo. Vienen dejando su rastro de humo en el camino, provocado por la tea incendiaria. Fuego, que arda la caña, gritan los mambises en su avance hacia Occidente, mientras Martínez Campos, otrora uno de los jefes favoritos de España, y ahora Capitán General, dando paseos desesperados alrededor de su silla de gobierno, casi da la guerra por perdida. De los labios del profesor también sale el barco que trae al Marqués de Tenerife en sustitución de Campos, y de inmediato todos ven cómo Don Valeriano Weyler, con los mismos pasos de desesperación, dicta bandos a sus escribanos, cuyos ojos apenas se despegan de los pergaminos.

– Decidido siempre a que las leyes se cumplan, dice Weyler alisándose el bigote y recostado a una de las ventanas del Palacio, hago saber…

Y de su boca, para plasmarse en aquellas hojas, corren los primeros mecanismos fascistas que conocerá la humanidad moderna en esta parte del mundo: La Reconcentración. Arden los sembrados de los campesinos, fusilamiento de hombres en edad de combate por cualquier pretexto, reconcentración en determinadas zonas de grandes cantidades de personas. Alambres de púas. Puestos y garitas de vigilantes. Desnutrición. Malaria. Violaciones y golpizas. La muerte de la forma más lenta que cualquiera en tiempo de guerra pudiese esperar. Valeriano Weyler y la muerte.

Sólo la voz del profesor se deja escuchar. La palabra Reconcentración va tomando su forma, se redondea poco a poco en cada una de las mentes. Rogelio Guzmán Zamora aún no está arrepentido, en cualquier momento puede lanzar la tiza. En cambio, su amigo, su bróder Tiño, no ha intercambiado otra mirada con Rogelio desde que comenzó la clase. Es sólo ojos para los labios del profesor. La mano de Rogelio, su frente, sus axilas, continúan sudando. Yeniley, en las primeras mesas, no imagina la idea que atraviesa la mente de su novio. El profesor habla y habla sobre la Reconcentración y tal parece que toda el aula es presa de las garras de Valeriano Weyler, porque de su saco de palabras puede escogerlas con calma y mantener el éxtasis de forma convincente, no solo en la clase, ni para derrotar a Rogelito en el comedor sino también en la cátedra, como ocurrió la misma noche del incidente. Guzmán Zamora le dijo: Oiga profe, yo quiero hablar con usted. Diga, Rogelio. Lo que usted hizo no es de hombres. Y Ramiro lo miró a los ojos parecido a como lo había hecho unas horas antes y le dijo: Toma esta llave y espérame allá, señalando hacia la cátedra como si no hubiera ocurrido nada. Pero cuando Rogelito bróder tomó las escaleras allí estaba Tiño, socio Tiño, cuenta conmigo bróder, mi sangre, y si el verraco ese tiene líos contigo, conmigo los tiene también, así que vamos. No, viejo, que esto es asunto de hombre a hombre. No. Hasta que llegaron a la puerta de la cátedra y después llegó Ramiro. Vamos, abran esa puerta. Y se abrió. Entraron. Ramiro entonces dijo: Bien, Rogelio Guzmán Zamora. Que lo que usted me dijo no es de hombres. Y el Tiño bróder al lado de su uña y carne Rogelito, nerviosos los dos; nervioso los tres. Sí, los tres. Sepan una cosa, dijo Ramiro, no piensen que voy a pelear con ustedes. A los estudiantes llegó el desconcierto, agudizaron su aire felino dispuestos a saltar encima del profesor. Atmósfera tensa, el Tiño con los brazos cruzados pestañeaba muy torpe. Si peleara con ustedes y venciera, dijo el maestro, todos me dirían abusador; pero si perdiera, ahora mismo tendría que recoger mis cosas y marcharme porque me llamarían pendejo. Yo no soy ni abusador ni pendejo. Soy un hombre. Y luego les habló de la verdadera hombría, del decoro y la honradez. Pero lo hizo con tanta sobriedad y mirándoles tan fijo a los ojos que Rogelio Guzmán Zamora y el Tiño, mantenidos en silencio, no tuvieron otra opción que reconocer cierta coherencia en aquellas palabras. Pero en el albergue vieron nuevamente a la vergüenza amarrada a la pata de la cama y se dijeron que de todas formas esto el profesor Ramiro lo tendría que pagar.

Pagar muy caro, muy caro, decían los españoles, encima de cualquier hija de campesino que se resistía a soportar la violación y era sostenida por soldados esperando turno, para después que el jefe cumpliera su parte. Y les contaré, dice ahora Ramiro, un hecho poco comentado:

En una de las fincas donde reconcentraban campesinos, por la noche, una cuadrilla de españoles trajo a un insurrecto. Estaba herido. Su brazo derecho, casi desprendido de un tajo de sable, era sostenido por un improvisado torniquete que no impedía que brotara la sangre. Atado al cuello y entre dos jinetes que con la soga lo mantenían de pie por puro milagro, vino caminando todo el tramo. Al día siguiente los guajiros lo vieron amarrado a un poste, lleno de fango hasta los tuétanos y casi agonizante. Como todo el que se reconcentra está a un paso de la muerte, los españoles no oponían reparo ante la curiosidad por el nuevo visitante. Dejaron que la gente lo rodeara y que algunos le curasen el brazo con emplastos de hojas y raíces.

– ¿Es verdad que es usted insurrecto? – le preguntó Jacinto Torres al herido. Jacinto era un muchacho de unos quince años que jamás había tenido tiempo de andar más de treinta kilómetros a la redonda, porque desde temprano su principal ocupación fueron las siembras. Conversar con un insurrecto era algo que nunca imaginó sería posible. Trajo agua, miró el brazo y descubrió que en el semblante de aquel hombre solo se reflejaba el anuncio de la muerte.

– Soy mensajero – dijo el hombre entre las fiebres. Y también contó que lo habían sorprendido por casualidad y que pertenecía a las tropas del general Juan Bruno Zayas. Habló de su General como si aquel fuera lo más grande, dijo que era uno de los jefes más jóvenes de la guerra, que poseía un porte fino y elegante y que los españoles sólo de escuchar su nombre ya temblaban. Él sabía, dijo, que dentro de poco terminaría la guerra y era una lástima que le tocara morir tan joven, pero no importaba, porque otra gente, como decía su General, sabría que ellos se habían portado como hombres de su tierra y que nunca la habían traicionado. Todo eso le dijo y a Jacinto Torres se le aguaron los ojos al verle más muerto que vivo y tan firme como el palo al que lo ataron.

– ¿Profesor, y no contó cómo lo agarraron los españoles? – preguntó Yeniley.

– Los españoles no saben que yo soy mensajero – dijo el insurrecto. Contó que el General le había ordenado llevar un mensaje urgente a un regimiento del Coronel Baldomero Acosta y en el camino lo tomaron preso. Después concluyó:

– Según los informes, serán atacados por sorpresa mañana por la noche.

– ¿Mañana? – dijo muy bajo en la última mesa del aula, Rogelio Guzmán.

– Mañana – reafirmó el herido.

Quedáronse mirando el uno al otro. Las posibilidades de hacer algo por aquellos hombres eran más que remotas. Cada cincuenta metros una garita: en cada garita un español armado. Las cercas altas y con alambres que de sólo tocarlos se sangraba, y en la puerta de entrada dos españoles. Nada podía hacerse. Nada, según la lógica común. Además, con la desnutrición que tenía Jacinto, pocos pasos podría dar sin ser rápidamente capturado.

– ¿Cómo avisarles? – dijo el Tiño bróder con la cara metida entre las palmas de las manos.

– ¿Estarías dispuesto a ir?

– Sí – dijo Yeniley.

– Sí – dijo Jacinto Torres, sosteniéndole el rostro barbado al insurrecto.

– Sí – dijeron todos, sin decirlo, en toda el aula. ¿Pero cómo?

Entonces el herido pidió que se acercara y le habló. Un rato después, recostado a la pared de yaguas de un bohío, el muchacho lloraba con rabia por el acto doloroso que tendría que realizar dentro de poco. Sabía que la próxima vez que viese al insurrecto, lo vería muerto. Era la única forma de hacer algo. Y el herido habló claro. Antes del anochecer, como habían previsto, el muchacho se levantó dispuesto a lo que le esperaba. Dentro del bohío, en un rincón, con ayuda de un pedazo de madera abrió un hueco y extrajo una envoltura de yaguas. Desamarró. Tenía guardada una bandera cubana hacía unos meses. La había entrado en el tumulto, cuando lo trajeron con toda su familia para ese lugar. Después de enrollársela en el cuerpo y colocarse el camisón encima, salió dispuesto a encontrarse con su amigo, su mejor amigo, que ya estaría muerto. Mientras caminaba iba pensando en lo que éste le había dicho antes de despedirse.

– Sepárate de mí unas horas – dijo. Después explicó que de todas maneras si no se moría lo mataban y con esa herida poco podía durar; que otros camaradas, dentro de corto plazo, iban a ser masacrados por sorpresa, pero nosotros podemos hacer algo. Cerró sus ojos y con el brazo izquierdo se desató el torniquete: la sangre comenzó a correr. Vete, le dijo. Y el muchacho corrió a sentarse y a llorar hasta que cayera la tarde.

– Pero ¿cómo saldría, profesor? – preguntó otra estudiante del aula.

– Aquí no van a tenerme cuando muera – recordaba Jacinto que le había dicho el insurrecto.

– Los españoles temen demasiado a la epidemia. Cuando me veas muerto corre y díselo al de la puerta. Enseguida te mandarán con otro a que me suban a un caballo, después irán con ustedes más o menos lejos para que me entierren; como es de noche, cuando sea el momento podrás escapar. Que tengas mucha suerte.

Suerte. Eso era lo que Jacinto Torres deseaba mientras en el camino sostenía las riendas del caballo. El otro cubano venía varios pasos detrás con un pico y una pala, junto a dos españoles con sus máuseres. Alejados lo suficiente del campo de reconcentración, dijeron: Alto aquí. Y a distancia, apuntando, ordenaron que bajasen al muerto.

Rogelio aún con la tiza en la mano escucha: Está convencido de que en esta vida no todo es perfecto. Por eso insiste todavía en lanzar la tiza. Para otros, la perfección del mundo podría ser el profesor Ramiro, quien no se ablanda ni cuando cuida exámenes y Margarita, la mejor hembra del aula, cruza y descruza sus muslos con intención. Pero nadie es perfecto, dice Rogelio apretando la tiza, sino cómo es posible que este mismo profesor cuando está de guardia de milicia, orina las flores de las jardineras del pasillo, por el sólo capricho de no llegarse hasta el baño. Él lo ha visto, lleva varios días siguiéndole los pasos a Ramiro y sabe que no hay nadie perfecto: se merece un tizaso, piensa Rogelio.

El pico se alza por encima de la tierra y los españoles, más confiados, comentan de su lejana aldea. Hablan de Galicia y Asturias y de que el calor y los mosquitos son insoportables, mientras una loma de tierra húmeda se va levantando. El caballo resopla cerca del muerto y Jacinto Torres le dice a su compañero que trabaje ahora con la pala. Jacinto se sienta cerca del caballo. Jadea. Es demasiado esfuerzo para tantos días de hambre. Los soldados siguen interesados en su conversación. Jacinto desea suerte.

– Suerte – dice Yeniley.

– Suerte – repite Jacinto Torres y de un salto cae sobre el caballo y lo hinca con sus talones descalzos. Sorprendidos, los españoles gritan: Alto. Alto. Jacinto conmina a su compañero a que monte también, pero éste le dice, Te van a matar, no seas loco, muchacho, mientras el caballo casi les vuela encima a los dos hombres que apuntan, pasa raudo y se aleja entre los disparos y la noche.

– ¿Entonces, logró escapar? – pregunta el Tiño bróder, preocupado allá en el fondo.

– Sí, me he escapado del campo – dice Jacinto. Uno de los ayudantes del Coronel Baldomero Acosta lo atiende y cura bajo el hombro la herida que comienza en la espalda y atraviesa el pecho.

– Hay que dar hierro para que desinfecte – dice el ayudante.

– ¿Hierro? – pregunta Rogelio.

– Sí.

Al instante un cuchillo al rojo vivo lo hace desmayar. Las tropas lograron irse, y Jacinto Torres, convaleciente aún, ardía en deseos de recuperarse para estrenar alguna vez el campo de batalla.

Dentro de unos minutos el timbre anunciará el cambio de turnos. Nadie pregunta, es probable que algunos cuestionen si el hecho ocurrió en realidad o si fue producto de la imaginación del profesor para contagiarlos, pero no lo hacen. Ramiro dice que orientará el Estudio Individual y un ruido seco lo detiene. Todos miran. El ruido viene del fondo del aula, de la mesa donde se encuentra, solo, Rogelio Guzmán. La mano le cuelga. Hay una tiza en el piso. Desplome del cuerpo de Rogelio sobre las libretas. Risas en el aula. Debe ser pura burla en la clase, mi clase, piensa el profesor. Malhumorado dice: Rogelio, no le basta con lo de hace una semana. Todos hacen silencio. El Tiño bróder, uña y carne de Rogelio, corre para donde su amigo. Dice: Tiene fatigas, profesor. El Tiño se acuerda de la vergüenza cuando ve la tiza. Llévenlo entonces para la enfermería. Lo sostienen entre dos. Lentamente. Se retiran lentamente. Después, el profesor, con la mirada, logra imponer silencio. Advierte que puede ser un chiste y que si es un chiste podrá costar muy caro. Yeniley no sabe dónde meter el rostro. Todos la miran, hasta el profesor. Ella pasa la vista entre las losas por no mirar a nadie. Silencio. El profesor dicta la primera pregunta del Estudio Individual. Yeniley dice: Profe, en el piso hay gotas de sangre. Todos miran. Sí. Gotas de sangre. Llegan del puesto de Rogelio. El profesor corre hacia allí. Busca una cuchilla, algo con que haya podido cortarse. No. No hay rastro de cuchillas. En el puesto de Rogelio, Rogelito bróder para sus amigos, guardados en la maleta, están sus libros. Sus libros y una bandera, perforada por un disparo de fusil.

1990