El significado de la “independencia” para los pueblos indígenas

Al principio de todo esto que se llamó “independencia de México” leído en clave de los pueblos indígenas, estaban las novísimas ideas de la “modernidad” que iban a comenzar a resquebrajar el inmenso edificio colonial que se empezó a gestar casi tres siglos atrás: las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII fue el primer acorde de esta nueva sinfonía barroca, y lo que vendría con ellas a partir del inicio de “independencia” (lo entrecomillado significa la formalidad lingüística de una nueva dependencia a los destinos manifiestos del norte, y el proceso neocolonialista de las élites criollas que tomarían el lugar dejado por los peninsulares), como la propiedad privada como sinónimo supuesto de desarrollo, pero que se escoró directamente contra la existencia de las comunidades indígenas, aunada a la igualdad en términos jurídicos formales de todos los hombres ante la ley –y omitiendo las tradiciones agrícolas y culturales de los pueblos indios-, pero dándole de pasada la razón a Rousseau, cuando escribió que “El hombre nació libre, pero vive por doquier encadenado”.

Nacidos libres jurídicamente desde las primeras ideas abolicionistas de Hidalgo y Morelos, el México independiente de los criollos relumbraba una hipocresía con respecto a los pueblos indígenas, pues para estos, aunque en el centro y el bajío –lo que no fue el caso de la “apacible” península de Yucatán de principios del XIX- participaron como carne de cañón combatiendo a los ejércitos del rey, su situación estructural, la de ellos y las de sus descendientes, variaría muy poco de la que tuvieron sus abuelos, esclavizados por el hambre, el peonaje, las deudas en las tiendas de raya y el trabajo embrutecedor en las haciendas; o siendo víctimas de las deportaciones de sus lugares de origen como sucedió con los yaquis de Sonora desterrados a Yucatán, o los mayas vendidos infame y vergonzosamente a los esclavistas de Cuba.[1]

A lo largo de ese largo siglo primero de la “independencia”, el indio – haciéndole frente a la desestructuración de la base territorial comunitaria en la peor etapa de las leyes de desamortización, colonización y baldíos a fines del XIX- recorrió todos los senderos de la exclusión, la explotación y la ignominia, mismos que se hicieron patentes en las revueltas indígenas y campesinas del periodo 1821-1885[2], las distintas Guerras de Castas que tuvo este país, donde en los primeros cuarenta años de vida independiente, se desató la lucha por la tierra y por los recursos naturales -como el agua, donde en 11 disturbios acaecidos en ese periodo, los campesinos pedían la reducción de los impuestos para deponer las armas-, causas principales de las luchas de los pueblos indios, pues de 77 rebeliones registradas en Sierra Gorda (Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) durante ese lapso de tiempo apuntado, en sus planes, programas y denuncias, los indios se oponían a la invasión de las tierras comunales y a la venta o expropiación de éstas. En siete revueltas decimonónicas, los campesinos de Morelos, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí, y Aguascalientes, se levantaron en armas contra los malos tratos y las injusticias que recibían.[3]

No obstante que habla del caso de Perú, el análisis de José Carlos Mariátegui es esclarecedor para comprender la nueva situación “neocolonial” a la que se vieron enfrentados los indígenas después de la independencia, pues el mismo procedimiento exclusionista sucedió en el México independiente, en el Yucatán del primer acorde capitalista con el periodo azucarero (1820-1847). Señalaba Mariátegui, que mientras que el Virreinato era un régimen medieval y extranjero, la República era formalmente un régimen peruano y liberal. Tenía, por consiguiente, la República deberes que no tenía el Virreinato. A la República le tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, la República pauperizó al indio, agravó su depresión y exasperó su miseria. La República independiente significó para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se apropiaría sistemáticamente de sus tierras (es el caso, por supuesto, también de Yucatán, que en menos de 40 años, colonizó tierras vírgenes de los mayas, al sur y al oriente, una causante agraria de lo que desencadenó la Guerra de Castas). En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo de sus tierras constituyó una causa de disolución material y moral. Apunta Mariátegui: “La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que ‘vida viene de la tierra’ y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. La feudalidad criolla se ha comportado, a este respecto, más ávida y más duramente que la feudalidad española”.[4]

Entre el Grito de Dolores de 1810, y hasta el inicio de la Revolución Mexicana, en 1910, fue un siglo peor que lo que significó el primer siglo de conquista y colonización para los pueblos indígenas, para los mayas de Yucatán. En palabras de Andrés Medina, “constituye el siglo más negro para los pueblos indios en la historia nacional, pues sus relaciones con el Estado Nacional están marcadas por la consigna de su exterminio por todos los medios posibles”. Y citamos a otro peruano, que es diametralmente opuesto a la figura y a las ideas de Mariátegui. En algo coincide Vargas Llosa con su paisano marxista. Hace unos años, el nobel peruano apuntó al respecto, que la crítica más feroz, no debe recaer en el mundo colonial, como muchos gobiernos populistas aseguran, exigiendo perdones a reyezuelos. Vargas Llosa aseguraba, que:

“La situación de los indígenas es bochornosa en América Latina, sin duda, pero, hoy, las críticas deben recaer sobre todo en los Gobiernos independientes, que, en doscientos años de soberanía, no sólo han sido incapaces de hacer justicia a los descendientes de incas, aztecas y mayas, sino que han contribuido a empobrecerlos, explotarlos y mantenerlos en una servidumbre abyecta. Y no olvidemos que las peores matanzas de indígenas se cometieron, en países como Chile y Argentina, después de la independencia, a veces por gobernantes tan ilustres como Sarmiento, convencidos de que los indios eran un verdadero obstáculo para la modernización y prosperidad de América Latina. Para cualquier latinoamericano, por eso, la crítica a la conquista de las Indias tiene la obligación moral de ser una autocrítica”.

El fin del mundo colonial creado por los Corteses y Montejos

A principios de 1821, nadie pensaba que el mundo colonial, el creado por los Corteses y Montejos en Mesoamérica, llegaría a su fin mediante el pacto de caballeros de los descendientes directos de los españoles. Para esas fechas, el movimiento iniciado por Hidalgo y Morelos, parecía ya irrealizable e inquebrantable las cadenas de la sujeción colonial, pero un nuevo caudillo de la independencia, Agustín de Iturbide, había entrado al quite, secundado por otros criollos como Santa Anna. Ángel del Toro, gobernador militar de Tabasco, había informado a Mérida la llegada de una fuerza independentista comandada por Juan Nepomuceno Fernández, en agosto de 1821. Desde Cosamoalapan, Santa Anna había destacado fuerzas por todo el Golfo para llevar la chispa de la revolución a Acayucan, Coatzacoalcos, Huimanguillo, Cunduacán y la misma Villa Hermosa, a donde llegaron el 31 de agosto de 1821 las tropas iturbidistas.

Los yucatecos, los primeros en “independizarse”, pero los mayas tuvieron que esperar su propia independencia

Ante la gravedad de la situación, el recién llegado a Mérida Juan Manuel de Echeverri, el último gobernante de la “madre patria” en la Península de Yucatán, convocó el 15 de septiembre de 1821, a una sesión extraordinaria de la Diputación provincial: lo más granado de la sociedad yucateca, blancos todos, el Ayuntamiento, el señor Obispo Estévez, los canónicos, ensotanados y otros linajudos, proclamaron unánimemente todos la Independencia de Yucatán, diciendo falsariamente, en sus considerandos, “que la provincia de Yucatán, conociendo que su independencia política era reclamada por la justicia”, y que era requerida y abonada por el deseo de “todos sus habitantes”. Y sin dejar dudas de su españolismo independentista, reconocían “como hermanos y amigos a todos los americanos y españoles europeos que abundando en sus mismos sentimientos”, con los cuales quisieran conservar la comunicación.[5]

En Yucatán, como en el centro de México, la Conquista la hicieron los mayas ayudando a un puñado de españoles, y la Independencia la proclamaron los blancos. La Península de Yucatán, en los años de 1808-1821, que comprende los procesos sociales, políticos, militares y jurídicos que se dieron en España y las tierras americanas bajo la férula de la corona española, y que han sido nombrados como el proceso de Independencia, no tuvo mayor relevancia en cuanto a términos militares: una península alejada de Nueva España, más cercana a Cuba y aún a otros puertos de los dominios españoles en centro y Sudamérica, lo que comenzó a partir de 1810, la lucha militar de las huestes indias y mestizas de Hidalgo, Morelos o Guerrero contra las tropas realistas, no tuvo eco bélico en tierras peninsulares.

La de Yucatán fue una independencia, como la de México, hecha por descendientes de españoles, pero fue una independencia donde no hubo ni participio activo y social de los indios: la revolución fue solo de ideas, hechas por los sanjuanistas –esos revolucionarios de convento, cuando no había cafés- contra los rutineros defensores del Ancien Régime, pero “los indios de Yucatán” tendrían que esperar un cuarto de siglo más para hacer su propia independencia, intentando liberarse de los cerrojos cuasi coloniales de la “república”. Pues la de 1821, como sentenciaba Joaquín Hübbe, fue la independencia solamente de los hijos de ambas penínsulas, españoles e hispanos yucatecos, que “se pusieron de acuerdo en las medidas pacíficas que dieron como resultado la independencia política” y sin que en este acto, el más solemne para la vida de un pueblo por constituir su fundación, “tomara la menor parte la gran masa de la raza indígena que habitaba en la península yucateca”.

Los mayas tuvieron que esperar un katún más para declarar su independencia, en 1847. Mientras tanto, de 1821 a 1847 sufrieron el expolio jurídico de sus tierras y la milpa fue cercada, se agravó su situación neocolonial al seguir siendo “los pies de la república” dando brazos al hacendado, al cura y a las autoridades, participaron en guerras con el centro de México que no les correspondía, fueron usurpadas sus funciones políticas por nuevos ayuntamientos “mestizos”, y su entrada a la ciudadanía plena resultó una fantasmal retórica de las elites. Estas elites meridanas, mientras los mayas no se rebelaron contra sus abusos, los conceptuaron de forma rousseauniana como “buenos salvajes”, pero posterior a 1847 no tenían más epítetos para ellos que la de simples “salvajes”, “bárbaros”, o peor aún, la “raza maldita”.

Podríamos asegurar, que la única guerra de independencia del pueblo maya de la Península de Yucatán, no se dio en 1810, tampoco en 1821. La Gran Guerra profetizada por los chilames, ocurriría un cuarto de siglo después de 1821. Esa Guerra de liberación que, entre el verano de 1847 y la primera mitad de 1848 -la rebelión campesina de más peso y grosor en América Latina, con fuertes parangones a lo que sería el zapatismo 63 años después, la que tuvo más duración-, había hecho caer pueblos sobre pueblos. Peto, Valladolid, Ichmul, Tekax, Ticul e Izamal, así como Yaxcabá, Sotuta, Tixcacalcupul, Tihosuco, pronto estuvieron en manos de los dos ejércitos que se conformaron para combatir el predominio de Mérida: el ejército del sur, bajo la batuta de Jacinto Pat, y el ejército del norte, acaudillado por el irascible Cecilio Chi.

Posdata: Cuando izaron por primera vez la bandera yucateca

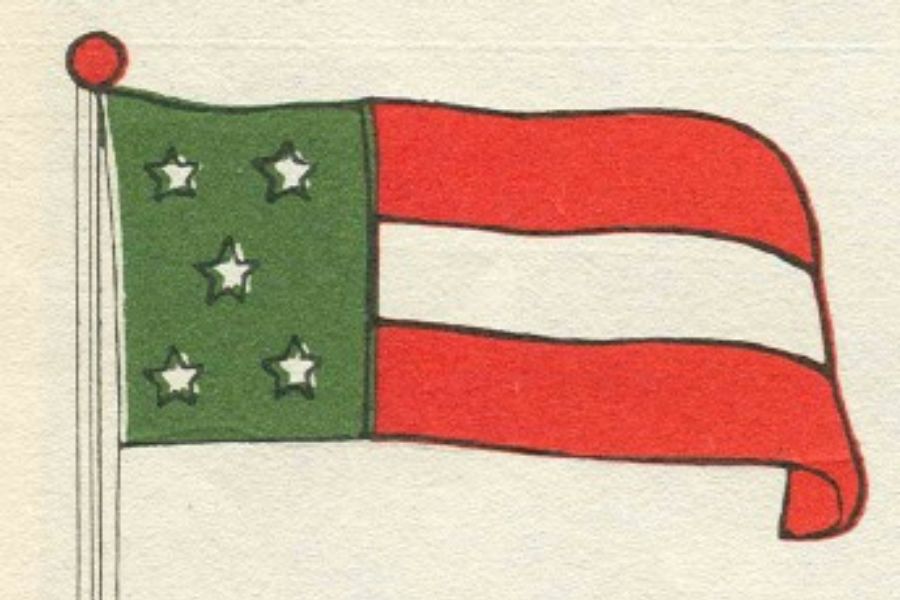

A principios de 1840, Yucatán, o las elites yucatecas, defendiendo sus fueros regionales bajo el principio federalista, se encontraban por primera vez independizada del régimen centralista de México. La generación de 1840 era de lo más granado que Yucatán tendría en años: no solo nos referimos a don Manuel Crescencio Rejón, uno de los artífices de la Constitución de 1841, que se adelantaba en varios aspectos a la federal de 1857, tampoco a los afanes literarios e históricos comandado por Justo Sierra O’Reilly, también a los bandos políticos en torno a Santiago Méndez y Miguel Barbachano, y hombres de la “raza indígena” que descollarían pronto, como Cecilio Chi y Jacinto Pat. En este campo cultural surgió otra “independencia” yucateca, ahora del centralismo mexicano. En octubre de 1841, la Camara de Diputados apoyó el plan de independencia de Yucatán, enarbolando los principios federalistas.[6] Y en este contexto, ondeó por primera vez, de forma por lo demás momentánea, la hoy famosa “bandera yucateca”, izada en el Palacio Municipal de Mérida la noche del 16 de mayo de 1841. El original de esta bandera,[7] apunta Acereto, estuvo durante mucho tiempo en el Museo Meridano, pero en 1915, el General Salvador Alvarado, con un gesto sin duda centralizador y nacionalista, la mandó a quemar. Hoy esa bandera, por reforma constitucional, puede ser izada nuevamente.

[1] No necesitamos citar, aquí, al clásico México bárbaro, de Keneth Turner.

[2] Leticia Reina. Las rebeliones campesinas en México (1819-1906). México. Siglo XXI Editores, 1998.

[3] Leticia Reina. Las rebeliones campesinas en México (1819-1906). México. Siglo XXI Editores, 1998.

p. XI de la introducción

[4] José Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Perú, Biblioteca Amauta. 1958, p. 30.

[5] Es decir, la “independencia”, o la declaración de independencia de Yucatán de España, se dio 12 días antes que la de México.

[6] Es decir, como la delegación yucateca le haría saber al representante de Santa Anna, en diciembre de 1841, Yucatán defendía su constitucional derecho a su autonomía interior, a determinar en materia religiosa, la no admisión de comandantes militares, el establecimiento de los aranceles de sus aduana, entre otros puntos.

[7] Con cinco estrellas en el pabellón verde que representaban los cinco distritos políticos en que jurisdiccionalmente se dividía la Península.