Por Manuel Enríquez

Recibo el amanecer en la playa justo en el momento en el que la oscuridad comienza a ceder con el “nacimiento” del sol, allá a lo lejos, atrás de aquella línea, entre recta y medio circular, que se traza en el horizonte al final del mar, hasta donde alcanza mi mirada.

Lento va emergiendo como una enorme bola de fuego anaranjada y roja. La claridad milenaria entonces, poco a poco, se apodera de todo, pero no sin antes dejar de sorprendernos por la manera en que lo hace. En su aparición pinta el cielo de verdes, violetas, rojizos, rosas, azules, anaranjados, todos entremezclados en el cielo como brochazos.

Luego, sobre el mar tornasolado, de bronce y bermejo brillante, van apareciendo también algunas canoas madrugadoras, cuyos pescadores lanzan sus redes como abanicos que caen al mar y, un poco más lejos, veo las islas.

Sentado yo, en la playa, anonadado por el paisaje, recuerdo la soledad del joven Alfredo y la inteligencia de su gato:

El HAMBRE

Estaba en una isla y tenía varios días sin comer. En la pequeña alacena de madera, vieja y desvencijada, sólo había frascos vacíos y algunos enseres de cocina como sartenes, dos o tres platos, dos tazas y unos cuantos cubiertos.

¿De comer?

Prácticamente no había nada: en un compartimento estaba una bolsita de plástico, ya abierta, casi abandonada y de quién sabe cuánto tiempo atrás, con poco menos de un cuartito de arroz; otra muy pequeña con sal y una más con pimienta.

El resto de los cajones estaban sucios y completamente vacíos, a punto de caer. Para lo único que servían en ese momento los rústicos muebles, era para agudizarle más el hambre al verlos.

De 17 años, en plena adolescencia, Alfredo estaba sólo en una isla, nadie más la habitaba, por eso él dice, hasta la fecha, que es su isla cuando en realidad es propiedad de la nación.

¿Cómo puede alguien, en la actualidad, pasar su adolescencia sólo en una isla?

Eso, hoy en día, realmente sería muy extraño, amén de lo difícil. Hasta podríamos pensar que hacerlo resultaría traumático para cualquier persona, pero mucho más, creemos, para un joven.

Nunca había hecho arroz, pero como el estómago ya se le estaba pegando a la espalda, tomó la bolsita, la vació en un sartén sucio e intento hacerlo. Sin embargo, quien sabe que le echó demás o que le puso de menos, que el guiso quedó como engrudo: “ni pal gato”, expresó..

La isla en la que vivía se llama “Isla de Enmedio”, frente a las costas de Veracruz, en el Golfo de México, a un costado de la Isla de Sacrificios. La de “Enmedio” es muy pequeña -de apenas 250 metros de largo por unos 95 metros de ancho- y completamente solitaria.

Pura vegetación hay y, para su protección civilizada, contaba sólo con 4 paredes de ladrillo con techo de concreto, en un espacio reducido de 4 por 4 donde ni siquiera había una llave de agua para beber. La que mayormente tomaba, aunque parezca increíble, era la de la lluvia que se almacenaba en una olla no tan grande, enterrada en el suelo y hecha de cemento, como un pequeño aljibe a unos 20 centímetros por arriba del nivel del suelo.

Su paisaje era mar, mar, el inmenso mar hacia el norte, hacia el sur y hacia al oriente. Y al poniente, a la distancia, veía la ciudad de Veracruz. De noche, lo invadía la oscuridad infinita en tres puntos cardinales, en tanto que hacia el cuarto, es decir, hacia el oeste, su paisaje eran las

luces de la ciudad que amortiguaban su soledad. Pero lo predominante e inmediato era siempre mar (eso sí, color turquesa caribeño en la orilla) y playa por los cuatro lados.

El suave pero incesante reventar de las olas y su infinito arrastre sobre la arena, de regreso al mar, era la inagotable sinfonía que tanto de día como de noche le imponían a sus sentidos su condición antitecnológica y la naturaleza de su entorno.

¡Ah, claro…! había (hay) también una construcción vertical, de ladrillos y cemento, algo elevada, en forma de tubo angosto, de unos 2 o 3 metros a lo mucho de ancho que se alzaba cómo supositorio verticalmente y en cuyo interior está una escalera de caracol que lleva a la parte más alta: se trata de un faro que tiene la función intemporal de orientar a las embarcaciones. Un faro que por falta de mantenimiento y por la soledad que transpira, luce como de película de terror…

Pero, en realidad, Alfredo no estuvo tan sólo, su único y exclusivo acompañante en la isla, en esa ocasión, fue un gato. Sí, un gato, un gato muy negro, tan negro estaba el felino que en la noche se confundía “..hasta el infinto” –cono diría Robert Fludd- por monocromático. Y tan abismal su color que cuando uno lo veía era como mirar un hueco negro profundo, como observar el cuadro negro del Malevich -con el que se inició en el mundo esa corriente en el arte llamada suprematismo- o como sumirse en la profundidad del Vantablack que representa el negro más negro del mundo.

Con el “cuadrado negro” del ruso Malevick, arranca el suprematismo en el mundo que fue una

forma nueva, diferente de ver la realidad, la naturaleza, el universo, tratando de suprimir todos los elementos y dejar sólo códigos de entendimiento.

Un entendimiento diferente como el suprematismo de Alfredo, sólo y en absoluto contacto nada más con la naturaleza.

cuadrado negro, Malevick

Solito de día y solito de noche: sin más compañia que la naturaleza: vegetación, playa, mar, oscuridad infinita en la noche, en soledad con el gato que, paradójicamente, ni siquiera consideraba suyo.

El gato seguía al joven Alfredo a todos lados por dónde se movía en la isla, más por instinto que por otra cosa porque Alfredo ni caso le hacía: Iba el joven a la playa y ahí estaba el gato; iba a recorrer la pequeña isla y lo seguía el peludo negro; iba y subía al faro y el gato también entraba. Se metía Alfredo a su casita chiquita, que más bien era un cuartito dónde apenas cabían una mesa y un catre, y ahí estaba el minino. Siempre el gato negro aparecía, claro, a pisadas de gato.

El felino era más que flaco, lucía ya escuálido, flácido y también estaba hambriento, igual que el joven. Pero era un gato que, a pesar de su famélica apariencia nunca perdía el soberbio caminar característico de los felinos, de pasos lentos y suaves, con mirada firme y fría, a veces como acechando o calculando cada movimiento que, por su negro color, combinado con el verde brillante de sus ojos en la noche, hacía muy elegante su andar.

El gatito, cansado quizá, anunciaba siempre su presencia con un sólo miau, nada más con un miau, un solo miau capaz de romper la monótona sinfonía del mar en el incesante caer de sus olas.

Ahí vivieron y crecieron ambos, el gato y Alfredo. Ahí pasaron su juventud, prácticamente solos, salvajes, en armonía eterna con la naturaleza donde el vaivén de las olas nace y renace, reintegrándose al mar que las reclama porque de ahí son, ahí nacen y ahí mueren para luego renacer otra vez y otra vez y otra vez…. Sin cesar pero sin antes dejar largas estelas blancas, espumosas e incuantificables micro burbujas de microsegundos, a lo largo de la playa, para enseguida volver a nacer en olas y más olas empujadas por el veloz movimiento de nuestro planeta en alguna parte del universo infinito.

Eso era lo que todos los días percibía Alfredo, sin variaciones naturales salvo las que provocaba también, además del gato, el raro sonar del graznido de las gaviotas.

No obstante la soledad, parecía no interesarle al joven la presencia insistente de la susodicha mascota. Tan indiferente era Alfredo a su presencia que no le hablaba ni para correrlo de su cama. Bueno, a tal grado era su apatía que ni siquiera nombre le puso al pobre gato a pesar de que lo acompañó los 6 años que vivió en la isla, “las 24 horas de cada uno de los 7 días de la semana”.

Por las noches el gato negro sin nombre subía sigiloso al catre oxidado, medio desvencijado donde dormía Alfredo. Al amanecer, lo veía siempre a sus pies, dormido y despreocupado. El insensible Alfredo no le daba los buenos días al felino pero tampoco llegaba al extremo de correrlo de su catre, ni siquiera le hacía ruido doloso para despertarlo. Era simplemente indiferente; en cambio el gatito todo el tiempo lo buscaba a él.

MAL TIEMPO

Una ocasión, allá por 1958, un huracàn entró a Veracruz y lo sorprendió en la isla. Y la cosa entonces se puso fea porque el personaje que le llevaría algo de la manufacturada despensa básica quincenal -pagada por supuesto por el mismo Alfredo- suspendió el suministro debido al mal tiempo que a todos había agarrado desprevenidos. Esa vez el personaje de la despensa se

desentendió de llevarle víveres, sin importarle que el joven Alfredo ya no tenía nada para comer, ni una lata siquiera de atún.

Las tormentas, los fuertes vientos y los relámpagos duraron màs de una semana al igual que la prohibición de la capitanía del puerto a la navegación. Nadie entró ni zarpó a la mar.

Y nadie se acordaba de Alfredo o no les interesó, no pensaron o no sabían que ya no tenía que comer. ¡¡

¡¡¿Qué hacer?!!

Alfredo no sabía qué hacer, salvo de cuidar el faro, cuidarse instintivamente del huracán que no terminaba de pasar y aguantar para no morir de inanición.

Además del gato que era su indiferente compañia, Alfredo andaba por las noches acompañado de un pequeño quinqué rojo que iluminaba su reducido caminar (como si fuera un farito ambulante) a falta de energía eléctrica en esa isla en medio del mar y de la tormenta.

Los truenos y relámpagos arreciaron: “estos -asegura Alfredo- son más aterradores en medio del mar. El estruendo en alta mar es exponencial”, subraya.

No obstante los relámpagos de la tormenta eléctrica, del viento de más de 120 kilómetros por hora y de que el cielo entero parecía desplomarse sobre la pequeña isla para hundirla, el adolescente no dejó de salir de su cuartito todos los días, correr hacia la torre, subir hasta la punta por la solitaria escalera de caracol y prender o apagar el faro para luego hacerlo girar manualmente durante toda la noche, a falta de energía eléctrica. ¡¡Esa era su “chamba”!!

El faro, protegido por ventanales de cristal en marcos de fierro ya viejos, no dejaba de alumbrar, gracias al adolescente Alfredo, pese a la tormenta. Pero esos marcos, corroídos por el salitre hasta el tuétano, amenazaban con romperse en cualquier momento en la cara de Alfredo, y más aún, en esos momentos de fuertes vientos y tormenta por la furia de la naturaleza.

El joven de la isla tenía que llegar hasta la mera punta de la torre para ponerle gasolina, prenderlo y de esa forma que alumbrara el faro, al tiempo de hacerlo girar manualmente los 360 grados con una manivela.

Así durante horas se la pasaba el joven mozo entre los relámpagos. Truenos que hacían vibrar los cristales de la punta de la torre y que multiplicaban la luminosidad dentro del caracol como si fueran espejos. El tronar retumbaba en todo el interior de la torre.

En la punta, Alfredo no estaba a salvo del viento ni de la tormenta porque uno que otro cristal estaban rotos y entraban el agua y el fuerte viento. Así vivió noches tenebrosas en el faro, sin alimento, sin comunicación y sólo con agua, agua de lluvia, mucha lluvia.

“Sentía miedo…, claro que lo sentía, cómo no lo iba a sentir, el miedo siempre me acompañó. Y no es que fuera valiente, es que ya estaba ahí”, recuerdo que me explicó.

Desde el faro veía hacia abajo cómo la furia del huracanado oleaje casi atravesaba la pequeña isla.

Sin embargo, Alfredo no perdía el sentido del deber y estando en la punta de la torre, con todo y hambre y mojado, continuaba girando manualmente la manivela para que el faro no parara. Así lo hizo durante días.

Pero, aunque era joven, es humano, y llegó el momento en que uno de esos d8as el cansancio y la debilidad se apoderaron de él hasta derrumbarlo: al llegar a la punta de faro, cuando trataba de prenderlo con gasolina, el pobre Alfredo sólo dobló su cuerpo y desmayó. Entonces el faro paró, dejó iluminar, se apagó al igual que el muchacho y dejó de girar. Me acordé de campanita, la Peter Pan, cuando la atrapan, cae y poco a poco apaga su luz.

Pasaron dos o tres horas de relámpagos sin cesar, uno, otro y otro… De pronto, uno de esos estruendos, explotó tan fuerte y tan cerca y tan dentro del faro, que cimbró todo dentro del caracol quebrando más cristales de la torre.

Fue cuando entonces Alfredo volvió en sí. Quien sabe cómo y de dónde retomó fuerzas pero se reincorporó de la posición fetal en la que había quedado tumbado minutos antes en la parte màs alta de la solitaria escalera de caracol, estaba todo empapado, justo junto al faro.

AHORA O NUNCA

Sorprendido de haber desmayado durante horas -eran alrededor de las 3 de la madrugada-, cayó en la cuenta de que por el hambre ya estaba en una condición peligrosamente débil. Pero estaba

lleno de miedo. Sin embargo pensó que era ya urgente comer algo, ahora o nunca, se dijo a sí mismo, avizorando la sentencia que creía no merecer.

Entonces, esa misma tenebrosa madrugada en el faro, Alfredo se transformó en una especie de psicópata desaliñado, escurriendo agua por todas partes de sus ropas y sin piedad. Decidió buscar sin tregua al gato negro para comérselo, no aguantaba más.

Haciéndose a un lado el cabello todo mojado que le cubría la cara, bajo la tormenta comenzó la búsqueda del pobre gato que fue su compañia durante años pero que ahora, extrañamente y por primera vez, no estaba con él.

Sigiloso, Alfredo convirtió la madrugada en delirante cacería con cuchillo que llevaba en la mano derecha y un quinqué rojo en la izquierda.

Pero el gato monocromático más negro de los negros, fue prácticamente invisible gracias a su color. Alfredo esperaba la luminosidad de cada relámpago, como mayor oportunidad de luz, a fin de voltear rápidamente de un lado a otro e intentar descubrir el escondite del gato. Pero nada: “No podía creer que no lo encontrara”, expresa: “si siempre estaba junto a mí”.

Quizá el susodicho miníno sabía de la ventaja de su color en la oscuridad que por eso era mucho más cuidadoso en cada destello de luz

Quizá su instinto habría sido lo que lo salvo esa noche del cuchillo macabro de Alfredo, cuyo plan fue plan fue el siguiente:

“Primero le cortaría la cabeza para olvidar que era un gato, lo pondría a hervir y luego me lo comería”, detalló el método y el menú.

Pero quien sabe cómo y dónde se ocultó el gato negro que el cazador no lo encontraba. seguramente en un análisis rápido de la situación el minino dedujo su suerte tan sólo con ver la fachada horripilante de Alfredo.

Quizá simplemente, por fuera, le daba la vuelta al faro, ocultándose atrás del mismo, una y otra vez, para no ser visto por el improvisado esquizofrénico cazador que escudriñaba el entorno.

“Siempre está conmigo y ahora que lo necesito no aparece el desgraciado gato”, refunfuñaba casi derrotado el “guardafaros”.

ME ORINÉ DEL MIEDO

Pasaron los días, y apunto del desmayo otra vez, Alfredo decidió como último esfuerzo, ir a la torre, estar junto al faro, como última esperanza de iluminación, y permanecer ahí, incluso de día, para observar desde lo alto si alguna embarcación de casualidad o de milagro se acercaba en medio de la lluvia.

El aguacero y los vientos seguían aunque ya no huracanados. El oleaje igualmente continuaba lluvia pero ya no tanto.

Quizá en lo que pudo haber sido su último día de aguante, desde la torre vió a lo lejos una pequeña lancha, de esas que usan los modestos pescadores costeros. La lancha se acercaba cada vez más a la isla a pesar de la lluvia y entonces revivió él y su esperanza se iluminó en la torre.

“Iba a decir que bajé del faro rápidamente, pero la verdad no fue así; estaba tan débil, que descendí muy despacio. Salí de la torre y en medio de la lluvia me acerqué al oleaje y apenas levantando las manos, pedía ayuda…”

“Estaba mojado por el aguacero, mojado por el mar y mojado porque me oriné del miedo”

La lancha logró llegar a la isla con dificultad y, además del lanchero que tripuló el rústico “bote”…, venía también abordo:

“La única persona que podía ser…., que contra viento y marea arriesgaría su vida…, esa persona era mi madre…”

El gato que siempre lo acompañó a todas partes, no se dejó encontrar. Quien sabe dónde se metió. Álfredo estuvo así pues sin comer y el gato sin aparecer.

¿Dónde pudo haberse escondido el minino en esa isla tan pequeña.., dónde?

El caso es que llegó la mamá con víveres e innediatamente le preparó a su hijo unos huevos con chorizo.

“El ambiente se impregnó del aroma de los huevos con chorizo y entonces, como por arte de magia, se escuchó de pronto en un rincón un:

–¡¡¡….miaaaaauuuu…!!!”

Vivir sólo, dice el Alfredo que ahora tiene 85 años de edad, “es terriblemente horrible”.

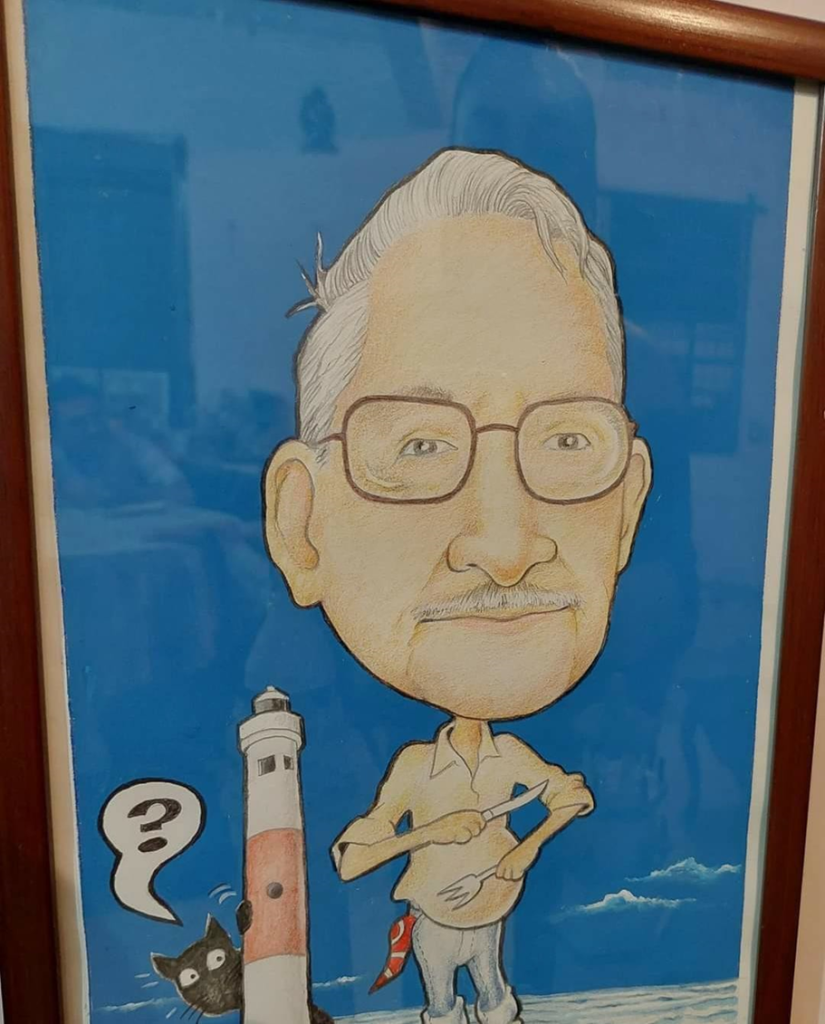

Quien nos contó esa anécdota, irradia hoy en día una especial naturalidad y sencillez en su forma de ser, en su gesto y en su modo de expresión.

No parece guardar ningún rencor contra nadie, al contrario, Alfredo desborda amor y armonía y adora y admira a sus padres, quienes desde bebé lo llevaron a vivir con ellos a distintas islas del país, donde trabajaba su padre, también de nombre Alfredo y también como guardafaros.

Alfredo Cazarín Padilla, es el personaje de ésta anécdota y siempre trabajó de “guardafaros” (cuidador de faros). Nos platicó esto en la librería llamada curiosamente “Mar Adentro”.

Lo del gato le ocurrió en la isla conocida como “Isla de Enmedio”, frente a las costas del puerto de Veracruz y de Boca del Río. Ha cuidado diversos faros, en distintas islas, entre otras, la de Sacrificios y Santiaguito, muy cerca de la de “Enmedio”. También estuvo en la Isla Cabo San Lázaro, vecina a Isla Magdalena, en el golfo de California. Dice que en ésta isla comió mucha langosta y abulón que se exporta muy caro a Estados Unidos. Allá, afirma, hasta los puercos comen langosta.

Don Cazarín Padilla acepta que si vuelve a nacer no le gustaría repetir la vida que tuvo.